바이오제약 CEO들은 지금, 최근 기억 중 가장 혹독한 전략 환경 속에 놓여 있다. 이익률은 압박 받고, 파이프라인은 위축되고 있다. 기존 기업과 신흥 경쟁자 모두 그 어느 때보다 빠르게 움직이고 있다. 2024년 한 해에만 연구개발(R&D) 차질, 가격 압력, 지정학적 불확실성으로 인해 전 세계적으로 2,000억 달러 이상의 시가총액이 사라졌다. 이제 더 이상 점진적 사고만으로는 충분하지 않다.

이러한 환경에서 CEO들은 전략 아젠다를 재정비하고, 검증하며, 압박 테스트(Pressure-Test)해야 한다. 수많은 우선순위가 경쟁하는 가운데, 진짜 위험은 ‘다음 트렌드를 놓치는 것’이 아니라 핵심 주제에 대한 명확하고 의식적인 관점을 정립하지 못하는 것이다. 가장 성공적인 리더들은 진정 중요한 이슈에 집중하고 있는지 스스로 확인하며, 조직의 전략적 블라인드 스폿을 없애는 데 집중하는 사람들이다.

우리는 바이오제약 산업을 계속해서 형성해온 네 가지의 오랜 전략적 과제가 여전히 유효하다고 본다. 새로운 주제는 아니지만, 각각은 지금 더 날카로운 경영적 대응과 의식적인 선택을 필요로 한다. 어떤 과제에서는 선도적 실행이, 다른 과제에서는 빠른 추종과 명확한 수익 기대치가 성공의 열쇠가 될 것이다.

- AI 혁신(TechBio)이 주도하는 신약개발의 파괴적 전환 대응: AI 선도 기업들은 가치사슬 전반에서 속도, 경제성, 소유권 모델을 변화시키며 신약 발견 및 개발의 판을 흔들고 있다.

- 지정학적 변화에 따른 가치사슬 재구성: 지정학적·규제 변화로 인해 글로벌 입지, 운영 리스크, 미래 성장 거점을 둘러싼 지형이 다시 그려지고 있다. 특히 중국은 단순한 시장을 넘어 선도적인 혁신 거점으로 부상하며, 기회와 위험을 동시에 창출하고 있다.

- 두 축으로 분화되는 치료 포트폴리오 구축: 고비용의 사후 대응형 치료와 확장 가능한 근본 원인 해결 플랫폼 간 가치 격차가 커지고 있으며, 각각 투자, 역량, 시장 실행, 환자 중심의 측면에서 차별화된 전략이 필요하다.

- 조직 효율성을 지속하기 위한 인재 풀의 재정비 : 의료과학, 기술, 리더십 직군을 막론하고 모든 분야에서 인재 풀이 축소되는 가운데 AI 인력 강화가 필수 과제로 떠오르고 있다.

이 글에서는 위 네 가지 CEO 전략 과제를 구체적으로 다루며, 각각의 주제에 대해 모니터링해야 할 신호, 던져야 할 질문, 그리고 실질적인 의사결정을 위한 핵심 고려 사항을 제시한다. Kearney의 역할은 ‘큰 아이디어와 실행 가능한 현실 사이의 차이를 만드는 것’이다. 따라서 우리의 목표는 CEO의 전략 초점을 검증하고, 2025 리더십 아젠다를 정교화하며, 조직이 ‘우연이 아니라 설계에 의해’ 리드하도록 지원하는 것이다.

► 커니 글로벌 바이오제약 부문 리더십 팀

1. AI 주도 신약개발의 파괴적 변화 대응하기

AI는 이제 실험 단계를 넘어, 바이오제약의 근본적 혁신을 재편하는 핵심 동력으로 자리 잡았다. AI는 가치사슬 전반에서 다양한 가능성을 제공하지만, 산업계는 하나의 명확한 현실에 수렴하고 있다. 즉, 가장 큰 파괴적 영향력은 신약 탐색(Drug Discovery) 단계에서 나타난다. AI는 이제 표적 식별(Target Identification), 리드 생성(Lead Generation), 분자 최적화(Molecule Optimization)를 상상할 수 없던 속도와 규모로 수행하고 있다. 그 결과, 초기 단계 생산성이 획기적으로 향상되고, 개념 입증(Proof-of-concept) 이전 단계의 탈락률이 현저히 낮아지고 있다.

TechBio 부상과 지속적 진화

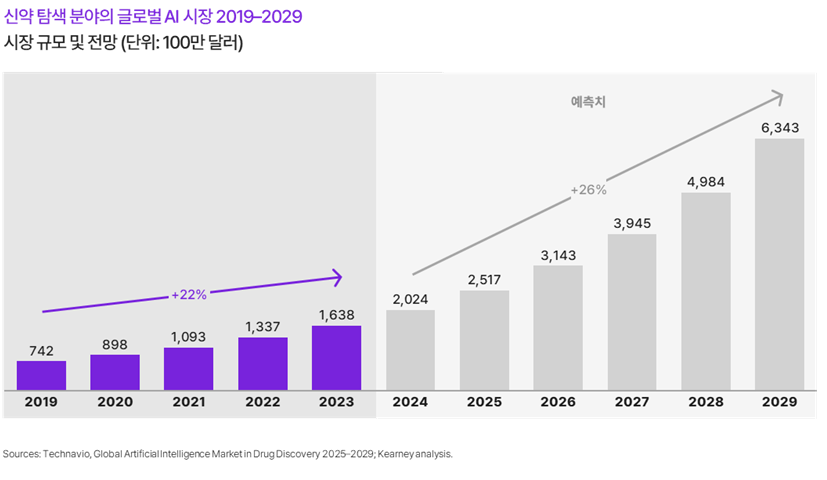

AI 기반 신약개발 시장이 연평균 25% 이상 성장하여 2029년에는 63억 달러 규모에 이를 것으로 전망되는 것은 놀라운 일이 아니다. 하지만 단순한 투자 증가 이상의 변화가 일어나고 있다. 지금 등장하고 있는 것은 완전히 새로운 비즈니스 모델, 즉 TechBio다. TechBio 기업은 고유 알고리즘과 생물학 플랫폼을 결합한 AI 네이티브 회사로, 기존의 연구개발을 지원하는 수준을 넘어 전통적 신약개발 모델과 정면으로 경쟁하고 있다(그림 1 참조).

이 기업들은 다음과 같은 세 가지 전략으로 진화하고 있다:

- AI 퍼스트 접근법을 통한 자체 파이프라인 강화

- 대형 제약사와의 라이선스 아웃 파트너십 체결

- ‘AI as a Service’ 모델을 통해 외부 개발 가속화

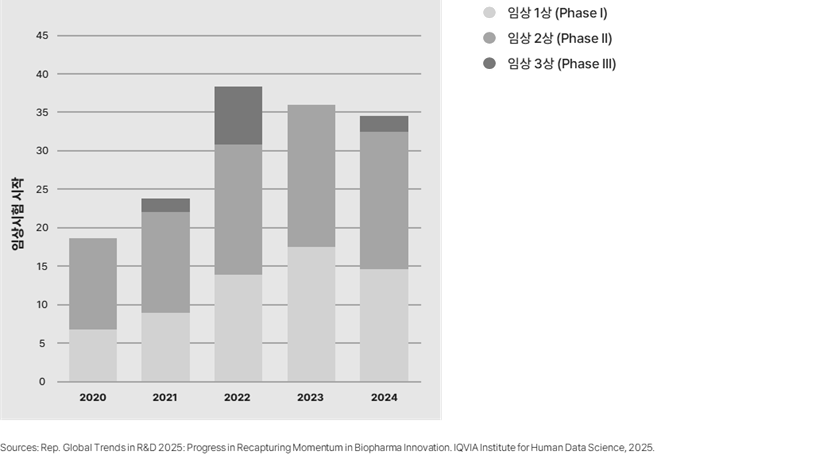

TechBio는 전임상 단계의 생산성을 획기적으로 개선하고, 개념 입증(Proof-of-concept)에 도달하기까지의 시간을 단축하며, 초기 연구 단계의 탈락률을 줄일 수 있음을 입증했다. 물론 여전히 임상 단계에서의 탈락은 산업 전반의 과제로 남아 있지만, 이미 여러 TechBio 기업이 역사상 처음으로 후기 임상 단계에 진입하고 있다. 일부 기업은 예측 단백질 모델링(Predictive Protein Modeling)을 통해 새로운 분자를 설계하고 있으며, 또 다른 기업들은 항체 엔지니어링(Antibody Engineering)이나 분자 글루(Molecular Glues)와 같은 기술 모달리티에 집중하는 AI 기반 신약개발 벤처를 대형 제약사와 공동 설립하고 있다. 이제 첫 번째 세대의 AI 기반 신약 자산들이 임상 3상(Phase III) 단계에 진입했다. 이는 더 이상 이론이 아닌 현실이다(그림 2 참조).

► 그림 1. 신약 탐색 분야의 글로벌 AI 시장은 연간 25% 이상 성장할 것으로 전망

► 그림 2. AI가 초기 단계 생산성을 크게 향상시킬 수 있다는 것이 입증되고 있음

전통 제약사의 반응: 코피티션(Coopet-ition; 협력적 경쟁)으로의 전환

전통적인 대형 제약사(특히 중견 기업들)는 AI를 자사 신약 탐색 과정에 완전하게 통합하는 일은 결코 단독으로 이루어질 수 없다는 사실을 깨닫고 있다. 이는 깊은 수준의 계산 역량, 견고한 기술 인프라, 그리고 AI 네이티브 연구와 기존 R&D를 병행 운영할 수 있는 새로운 운영 모델을 필요로 한다. 그 결과, 심층적 협력(Deep Collaboration)이 산업의 새로운 표준으로 자리 잡고 있다.

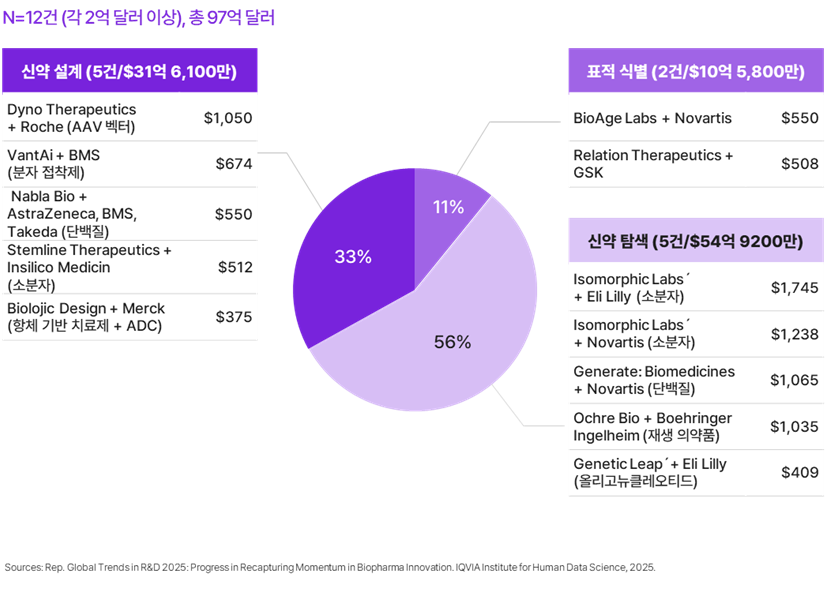

2024년 한 해에만 AI 기반 표적 탐색, 신약 설계, 연구 협력 등 12건의 거래가 발표되었으며, 이들은 각각 2억 달러 이상의 규모를 기록했다(그림 3 참고).

이처럼 협력이 활발히 이루어지고 있음에도 불구하고 TechBio 모델의 장기적 진화 방향, 특히 파이프라인이 성숙하고 자본시장이 반응하기 시작하는 시점에 대해서는 여전히 불확실성이 존재한다. 그러나 한 가지 사실만큼은 명확하다. 이 변화는 실제이자 불가역적(Disruption Is Real)이라는 것이다. 따라서 CEO들은 이 변화에 어떻게 참여할지 지금 결정해야 한다. 관망하는 자세는 전략적 리스크를 초래한다. 이는 단순히 혁신 접근 기회를 잃는 것 뿐 아니라, 생산성 향상과 포트폴리오 경쟁력 확보의 기회를 동시에 놓치는 결과로 이어질 수 있다.

► 그림 3. 더욱 보편화되고 있는 심층적 협력

CEO 필수 과제

AI를 단순한 도구(tool)가 아닌, 전략의 핵심 축(Strategic Pillar)으로 설정해야 한다. CEO는 AI가 자사 신약개발 모델 내에서 어떤 역할을 해야 하는지, 필요한 역량을 내부에서 구축할지 외부에서 확보할지를 명확히 정의해야 한다. 또한, TechBio와 같은 민첩한 경쟁자들에 맞서 자사 포트폴리오 전략을 어떻게 방어할 것인지를 구체화해야 한다. 모든 기업이 선도할 필요는 없다. 하지만 모든 기업은 명확한 계획(Clear Plan)을 가지고 있어야 한다. 빠르게 움직인다고 해서 반드시 승리하는 것은 아니지만, 확신 없이 움직이지 않는다면 영구히 뒤처질 위험이 있다. 의약의 다음 시대를 주도하고자 하는 CEO라면, 야심(Ambition)을 실행(Decisive Action)으로 연결해야 한다. 그 시점은 바로 지금이다!

2. 지정학적 변화 속 가치사슬 재편

바이오제약 산업의 CEO들은 점점 더 심화되는 지정학적 리스크와 가치사슬의 변화에 직면하고 있다. 이러한 환경은 단기적 실행과 장기적 전략 적응을 동시에 요구한다. 수십 년 동안 산업은 다음과 같은 구조 속에서 번영해왔다. 미국, 유럽연합(EU), 일본에서 혁신을 주도하고, 중저가 국가에서 중간재를 조달하며, 세율이 낮은 지역에서 생산을 수행하는 방식이었다. 그러나 한때 안정적으로 여겨졌던 이 공식은 지금 강도 높은 재검증의 대상이 되고 있다.

중국의 역할: 바이오테크 강국으로 부상

중국의 혁신 허브로서의 부상은 글로벌 바이오제약의 지형을 근본적으로 재편하고 있다. 중국 기업들은 종양학(Oncology), 면역치료(Immunotherapy), 유전자 편집(Gene Editing) 분야에서 혁신적인 발전을 이루고 있다. 중국의 활발한 스타트업 생태계와 거대한 내수 시장은 글로벌 다국적 기업의 눈길을 끌고 있으며, 이들은 지난 5년간 약 100억 달러를 신규 R&D 센터 설립에 투자했다. 이를 통해 합작법인을 설립하고, 현지 연구 시설을 확충하여 급속히 성장하는 중국의 혁신 생태계에 적극적으로 진입하고 있다.

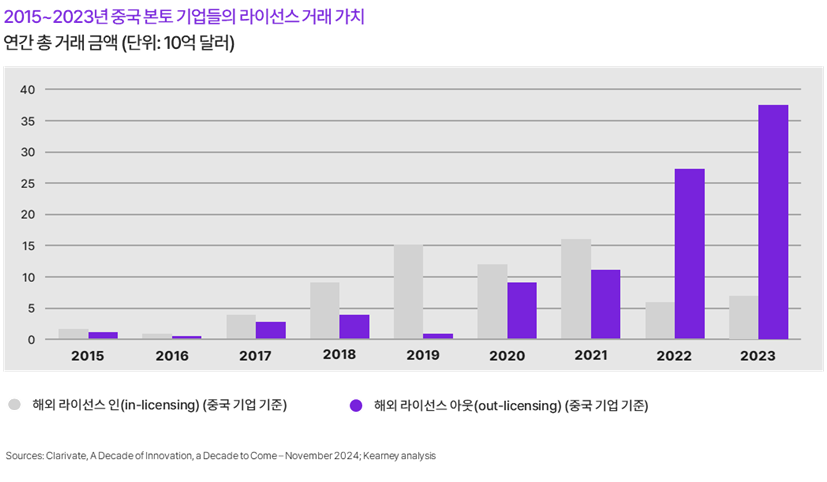

이러한 투자는 중국 본토 발 라이선스 거래의 폭발적 증가로 이어졌다. 2015년, 중국발 라이선스 거래 규모는 약 10억 달러 수준이었으나, 2023년에는 400억 달러에 근접했다. 이는 재투자를 촉진하는 선순환 구조(Virtuous Cycle)를 형성했다. 예를 들어, AstraZeneca는 최근최대 100억 달러 규모의 장기 투자 계획을 발표했으며, 여기에는 25억 달러 규모의 R&D 및 생산시설 확충 투자와 상하이 소재 Harbour BioMed와의 44억 달러 규모 라이선스 파트너십이 포함되어 있다.

바이오제약 CEO들이 중국의 R&D 역량과 시장 잠재력을 과소평가할 경우, 차세대 유망 치료제의 개발 기회를 놓칠 수 있다(그림 4 참조).

► 그림 4. 중국의 R&D 영향력과 시장 잠재력을 과소평가한다면 차세대 치료제 시장에서 기회를 놓칠 수 있음

지정학적 리스크와 관세로 인한 제조 네트워크 전략 압박 증가

미국은 현재 자국 내 제약 제조 및 세수 통제권 회복에 나서며, 글로벌 바이오 제약 가치사슬의 일부를 압박하고 있다. 가치사슬의 중심이 여전히 미국과 유럽에 뿌리를 두고 있지만, 중국의 급속한 확장, 특히 WuXi Biologics와 같은 위탁개발 생산기관(CDMO)의 성장으로 인해 중국은 글로벌 핵심 플레이어로 자리매김하고 있다. 한편, 많은 기업이 세제 효율화를 위해 미국 외부에서 약물 원료 생산시설을 운영해 왔으며, 이는 미국의 과세 기반을 약화시켰다. 이에 따라 미국 정부는 이를 정책적 대응의 대상으로 검토하고 있다.

미국은 입법과 관세를 결합한 대응을 통해 바이오제약 의사결정자들에게 중대한 불확실성을 야기하고 있다. 예를 들어, Biosecure Act는 중국 기반 바이오제약 서비스 및 장비 공급업체(예: WuXi Biologics)를 겨냥한 법안으로, 비록 통과가 지연되고 있지만 양당의 지지를 받고 있는 상황이다.

동시에 두 가지 형태의 관세 리스크가 존재한다. 하나는 무역 분쟁에 따른 상호 관세(Reciprocal Tariffs)이고, 다른 하나는 산업별 맞춤형 관세(Sector-specific Tariffs)이다. 이 중 후자는 산업에 훨씬 더 직접적인 영향을 미친다. 이는 생산의 자국 회귀(Onshoring)와 세수 회복(Reclaiming Taxable Income)을 유도하는 명확한 정책적 의도를 반영하기 때문이다.

바이오제약 제품을 생산기지 간에 이전하는 데에는 최대 3년 이상이 걸릴 수 있으며, 신규 시설 건설은 5~7년의 시간을 요한다. 정책 변수들이 끊임없이 변화하는 상황에서, 장기적 관점과 철저한 시나리오 플래닝이야말로 앞으로 수년간 글로벌 공급망의 불확실성을 헤쳐나가는 핵심 열쇠다.

CEO 필수 과제

성공은 모든 단기적 뉴스에 가장 빨리 반응하는 것에서 비롯되지 않는다. 진짜 과제는 어떤 변화가 구조적으로 지속될 것인지 식별하고, 이에 따라 조직의 포지셔닝을 재정립하는 것이다. 가까운 시기의 의사결정을 장기적 관점과 연결하라. 유연하고 다중 시나리오 기반의 전략을 통해 R&D, 제조 거점, 시장 접근성을 동시에 보호하라. 또한 핵심 파트너십을 강화하여 기술 역량과 지리적 확장을 확보하고, 단기적 혼란에 휘둘리지 않는 민첩한 조직으로 재구성해야 한다.

"글로벌 공급망의 구조를 다시 바꿀 수 있는 불확실성을 헤쳐 나가기 위해서는, 장기적 관점(Long-term Perspective)과 정교한 시나리오 플래닝(Rigorous Scenario Planning)이 필수적이다."

3. 두 가지 측면에서의 포트폴리오 구축

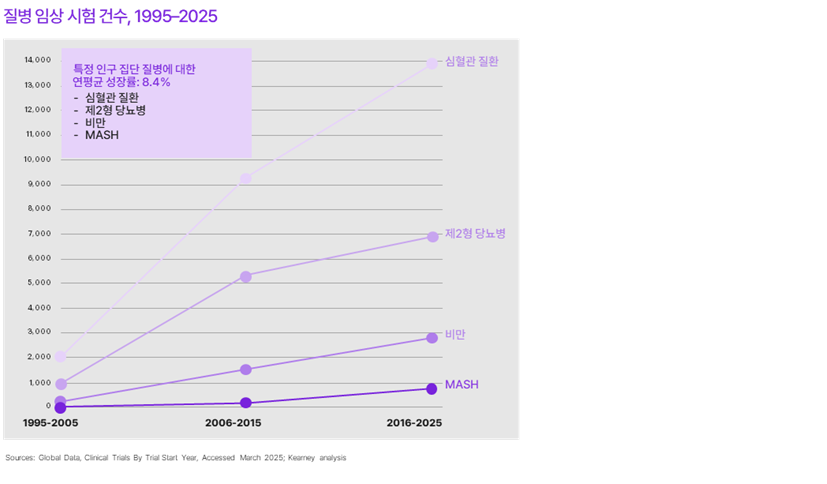

현재 의료산업은 약 30~50년 주기로 찾아오는 거대한 패러다임 전환기에 있다. 이 변화는 질병의 예방과 치료 방식 자체를 근본적으로 재정의하고 있다. 역사적으로 이러한 전환은 언제나 혁신적 돌파구에 의해 촉발되었다. 1950년대 소아마비 백신은 질병을 거의 근절시켰고, 1980년대 후반 도입된 스타틴은 심혈관 치료의 혁신을 이끌었다. 21세기 초 면역치료제의 등장은 암 치료에 새로운 희망을 제시했다. 2024년, 우리는 또 한 번의 전환점을 목격했다(그림 5 참조). 바로 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 receptor agonists)와 곧 등장할 PCSK9 억제제(PCSK9 inhibitors)의 등장이 심대사 질환(cardiometabolic disease) 치료 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있다.

반응적 치료에서 예방적 치료로 전환

의료의 방향은 이제 질병이 발생한 후 치료하는 반응적 방식에서, 질병을 사전에 예방하거나 발병 시점을 지연시키는 능동적 접근으로 이동하고 있다. GLP-1 치료제는 이러한 전환을 대표하는 사례다. 이들은 혈당 조절 뿐 아니라 체중 관리와 심혈관 질환 위험 감소에서도 탁월한 효과를 입증하며, 예방 중심의 치료 모델을 현실화하고 있다.

► 그림 5. 지난 30년간 인구 집단 건강 질환에 대한 바이오제약 투자 증가

바이오제약 산업에 주는 전략적 시사점

가치 창출의 양극화

산업 내 가치 창출의 양극화가 진행 중이다. 한쪽에서는 희귀질환을 위한 고비용 치료제, 다른 한쪽에서는 보편적 질환의 근본 원인을 해결하는 확장 가능한 치료 플랫폼이 부상하고 있다. 각각의 전략은 자본 배분, 연구 집중 영역, 역량 개발 방식이 완전히 다르다.

기존 수익원의 붕괴

예방 치료의 성공은 기존 치료 및 시술 중심의 수익 구조를 뒤흔들고 있다. 질병 발생률이 낮아지면, 당연히 전통적 치료제·의료기기·시술 수요가 감소하게 된다. 예를 들어, Kearney 분석에 따르면 GLP-1 치료제의 확산으로 인해 2033년까지 미국 주요 치료영역에서 시술 관련 이익이 21~23% 감소, 연간 65억~72억 달러의 매출 손실이 발생할 것으로 예상된다.

시장 접근 전략의 진화

GLP-1 및 PCSK9 억제제와 같은 다기능 치료제는 다수의 전문 영역 간 협업을 요구한다. 예를 들어 내과, 내분비학, 심장학, 신장학, 비만 전문의 등 다양한 분야의 전문가와 긴밀히 협력해야 한다. 이 복잡성은 단순한 영업 접근을 넘어, 통합적이고 정교한 시장 진입 및 고객 참여 전략을 필요로 한다.

의료의 소비자화

환자들은 더 많은 정보를 스스로 탐색하고 있으며, 본인 부담 의료비 증가로 인해 장기적이고 명확한 효과를 제공하는 치료제를 선호하고 있다. 따라서 제약사는 환자 중심(Patient-centric) 접근으로 전환해야 한다. 이는 투명성, 교육, 가치 입증(Value Demonstration)을 중시하는 새로운 형태의 마케팅과 커뮤니케이션 전략을 의미한다.

CEO 필수 과제

CEO는 이 변화가 단순한 산업의 전환점이 아니라 의료의 가치 창출 구조가 근본적으로 재정렬되는 지점임을 이사회와 리더십 팀이 명확히 인식하도록 해야 한다. 이를 위해 CEO는 오늘의 의사결정 — R&D, 상업화 전략, 환자 참여 방식 — 을 예방 중심적이고 확장 가능한 장기 비전과 일치시켜야 한다. 이는 곧 시장 진입 모델의 재설계,이해관계자 생태계의 통합적 운영, 그리고 소비자 중심의 의료 환경에 대한 적응력을 의미한다. 과학적 엄밀성을 유지하면서도, 이제는 환자와 시장이 주도하는 새로운 의료 질서 속에서 ‘가치 중심(Value-driven)’ 전략 리더십이 요구된다.

4. 조직의 지속가능한 경쟁력 유지를 위한 인재 풀 재정비

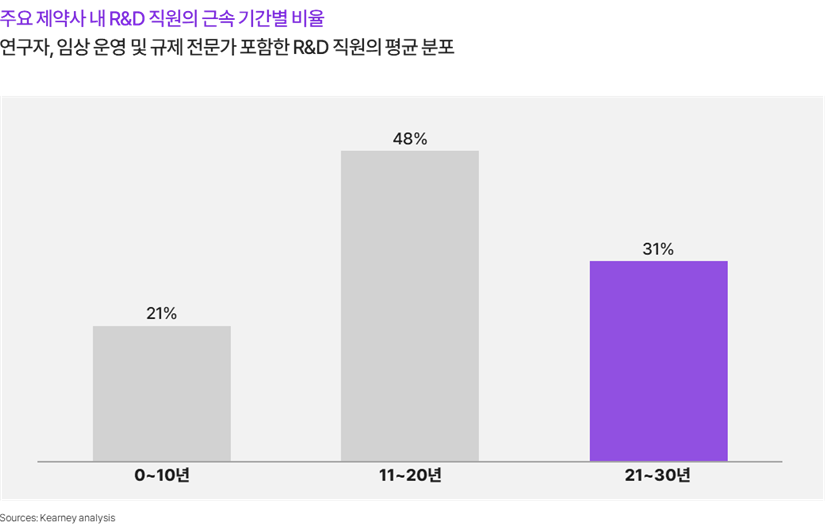

앞으로 바이오제약 산업의 조직 역량(Organizational Effectiveness)은 심층적이고 구조적인 인재 과제로 인해 그 어느 때보다 큰 시험대에 오를 것이다. 기존의 인력 구조는 안정적인 내부 인재 파이프라인, 지역별 전문 허브(Localized Capability Hub), 그리고 예측 가능한 역할 정의(Role Definition)를 기반으로 구축되어 왔다. 그러나 이제 이러한 모델은 압박 속에서 붕괴 조짐을 보이고 있다. 과학(Scientific), 기술(Technical), 리더십(Leadership) 인재 풀은 점점 줄어들고 있다. 인구학적 변화, 규제의 복잡성, 그리고 AI 기반 R&D 및 상업화 모델 확산은 산업이 인재를 유치·활용·유지하는 방식에 구조적 공백(Structural Gap)을 만들 가능성이 높다(그림 6 참조).

이 문제는 단지 기업 내부 인력에만 국한되지 않는다. 의료 생태계 전반으로 확산되고 있다. 앞으로 우리는 임상시험을 수행할 의료 전문가(Healthcare Professionals)의 감소, 임상시험 책임자(Investigators)의 부족, 주요 의견 리더(Key Opinion Leaders)와 처방의(Physicians)의 참여 저하를 경험하게 될 것이다. 이 현상은 단순한 인재 확보 경쟁(Talent War)을 넘어, 더 복잡하고 시끄럽고, 자원이 제한된 환경에서의 ‘관심 쟁탈전(War for Attention)’으로 바뀌고 있다. 그 결과는 임상시험 지연 분절된 인사이트 생성, 이해관계자 영향력 약화, 낮은 참여 대비 투자 효율(Return on Engagement) 등의 형태로 즉각적으로 나타날 수 있다.

► 그림 6. 제약 R&D 인력의 1/3 정도가 21~30년의 경력을 쌓고 은퇴를 앞두고 있음

한정된 환경에서 인력 경쟁 우위를 확보하려면

이러한 흐름 속에서 기업은 제한된 실행 역량(Execution Bandwidth), 외부 전문가 접근성(Access to External Experts), 과학적 영향력(Scientific Influence)이 모두 부족한 시장에서 경쟁해야 한다. 대다수 CEO가 취해온 기본적 대응 — 핵심 인재 유지, 업계 내 채용, L&D(학습·개발) 투자 확대 —만으로는 부족하다. 지금 필요한 것은 보다 전략적이고 체계적인 접근이다. 바이오제약 인재 풀을 근본적으로 재충전(Recharge)하고, 조직의 인력 모델을 재설계하여 신약 탐색(Discovery)–개발(Development)–상업화(Commercialization) 전 과정에서 지속 가능한 경쟁력을 확보해야 한다.

기업은 이제 인재가 있는 곳으로 이동해야 한다. 단순한 비용 절감이 아니라, 역량과 확장성(Capability and Scalability)을 확보하기 위해 신흥국 및 해외 인재 시장(Emerging and Offshore Talent Market)에 접근해야 한다. 또한 일의 구조 자체를 다시 설계(Redesign Work Structure)해야 한다. AI와 자동화는 이제 단순한 효율 도구가 아니라, 실질적인 성과 배가 장치(Force Multiplier)로 작동할 수 있다. 단, 이는 AI가 업무 흐름(Workflow)과 의사결정 모델(Decision Model)에 깊이 통합되어 있을 때에만 가능하다. 표면적 보조 도구로 접근해서는 안 된다.

흔히 AI가 결국 인간 전문성을 대체해 인재 부족 문제를 해결할 것이라는 이야기가 있다. 그러나 단기적으로 진정한 기회는 AI가 사람의 역량을 증폭(Augment)시키는 데 있다. AI는 과학자, 규제 전문가, 현장 기반 팀의 생산성을 지능형 AI 프로세스(Smarter AI-enabled Process)를 통해 향상시킬 수 있다. 이미 몇몇 성과가 나타나고 있다. AI는 문헌 검토(Literature Review)의 자동화, 의학적 질의 응답 자동 처리(Medical Response Automation), 임상시험 부지 선정(Trial Site Selection), 지원규제 문서 제출(Regulatory Submission) 가속화 등과 같은 역할을 하고 있다.

흔히 AI가 결국 인간 전문성을 대체해 인재 부족 문제를 해결할 것이라는 이야기가 있다. 그러나 단기적으로 진정한 기회는 AI가 사람의 역량을 증폭(Augment)시키는 데 있다. AI는 과학자, 규제 전문가, 현장 기반 팀의 생산성을 지능형 AI 프로세스(Smarter AI-enabled Process)를 통해 향상시킬 수 있다. 이미 몇몇 성과가 나타나고 있다. AI는 문헌 검토(Literature Review)의 자동화, 의학적 질의 응답 자동 처리(Medical Response Automation), 임상시험 부지 선정(Trial Site Selection), 지원규제 문서 제출(Regulatory Submission) 가속화 등과 같은 역할을 하고 있다.

CEO 필수 과제

전사적 전략 인력 계획(Enterprise-level Strategic Workforce Planning)으로 전환하라. 단편적이고 전술적인 HR 활동을 넘어, 기업의 역량 요구를 사업 전략, 지리적 분포, 기술 적용과 연결하는 총체적 인재 전략(Holistic Talent Strategy)이 필요하다. 기업은 R&D 파이프라인, 시장 역학, 혁신 목표와 인재 역량을 정렬 ; 인재 위치 전략(Workforce Location Strategy) 및 역할 설계(Role Design) 재구성 ; AI 통합(AI Integration)을 통한 차별적 경쟁력 확보를 준비해야 한다. 이렇게 해야 인재 과제를 단순한 제약이 아닌, 경쟁적 차별화의 원천(Source of Competitive Advantage)으로 바꿀 수 있다. 이러한 변화를 주도하는 CEO는 단순히 효율성 이상의 결과를 얻는다.

그들은 더 빠른 속도와 정밀도로 혁신을 확장하고, 과학적 리더십을 강화하며, 실행력을 높일 수 있다. 반면, 변화를 미루는 CEO는 아이디어 부족이 아니라, 실행력 한계(Operational Limits)에 의해 발목이 잡힐 것이다. 다가올 시대에서 조직의 실행력(Organizational Effectiveness)은 곧 전략(Strategy)이며, 인재의 속도(Talent Velocity)가 산업의 리더를 결정할 것이다.

"지금 변화에 적응하는 자는다음 시대의 의학을 설계할 것이다. 머뭇거리는 자는, 그 변화에 의해 정의될 뿐이다."

5. 결론

바이오제약의 미래, CEO 리더십이 좌우한다

Kearney가 전 세계 바이오제약 CEO들과 함께 수행한 자문 경험을 통해 확신하게 된 점이 있다. 앞으로의 몇 년은 ‘선도하는 자(Leaders)’와 ‘따라가는 자(Followers)’를 명확히 구분 짓는 시기가 될 것이다. AI 네이티브 혁신, 지정학적 재편, 가치의 분화, 구조적 인재 부족이 교차하는 이 환경 속에서, 명확성(Clarity)·속도(Speed)·확신(Conviction)을 가지고 움직이는 기업만이 진정한 성공을 거둘 것이다.

앞서 다룬 네 가지 전략 아젠다는 모두 CEO의 직접적인 관심과 명확한 대응을 요구한다. 문제는, 한 영역에서 내린 결정이 다른 영역의 선택지와 결과를 동시에 바꾼다는 점이다. 따라서 지금의 CEO 역할은 단순히 ‘반응하는 것(Respond)’이 아니라, 조직 전체를 조율(Orchestrate)하며 지속 가능한 경쟁우위(Enduring Advantage)를 설계하는 것이다.

과거의 전략만으로는 더 이상 충분하지 않다. 이 변화를 관망하며 기다리기만 한다면, 기존의 막강한 기업조차 과학, 생산성, 인재 관리 그 어떤 측면에서도 취약해질 수 밖에 없다. 지금 당장 과감하게 행동하는 기업만이 우위를 점할 수 있다. 신약 탐색 및 개발 방식을 혁신하고, 글로벌 거점을 재구성하며, 자원을 목적에 맞게 재배분하고, 업무 운영 방식을 재설계해야 한다.

바이오제약 산업은 지금,인류 건강의 방향을 바꿀 전례 없는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 이 잠재력을 현실로 바꾸기 위해서는 대담하고 통합적이며 미래 지향적인 리더십이 필요하다. 지금 변화에 적응하는 자는 다음 시대의 의학을 설계할 것이다. 머뭇거리는 자는, 그 변화에 의해 정의될 것이다.